2025年6月17日(火)、本郷の東京大学医学部付属病院にある『健康と医学の博物館』に行ってきました。

医学と健康に関する歴史や最新の医療知識を、展示や体験を通じて学べる博物館です。

種痘所※1 から始まる東大医学部の歩みや初期の医療機器など貴重な資料が展示されている常設展と、その時々によってテーマの異なる企画展・特別展に分かれています。

多くの先人たちの研究の積み重ねによって現在の医療が築かれてきたことを再認識し、改めて感謝の念が芽生えました。

特に、現役の難病患者であり(プロフィール)元高校生物教員でもあるべたきちにとっては、非常に興味深い観覧となりました。

入館料は無料。小規模な博物館ですが、訪れてみると新しい発見があること間違いなしです。

健康・医学に関心がある方はもちろん、東大に行ってみたい方、博物館巡りが好きな方などは必見です。

他のミュージアムの記事、上野の記事、谷根千の記事、障がい者割引の記事はこちら。

※1 天然痘を予防するための種痘(ワクチン接種)を行う医療機関

※行く前は健康と医学の博物館公式サイトで最新の情報を確認してください。

※記事内の価格は、訪問当時のものです。

アクセス・車いす貸出など

アクセス

東京メトロ大江戸線「本郷三丁目」駅、丸の内線「本郷三丁目」駅、千代田線「湯島」駅、「根津」駅、南北線「東大前」駅などから、徒歩8分〜12分です。

私達は、タクシーで東京大学の龍岡門から入り、『東大病院前』まで向かいました。

付近の警備員の方に場所を尋ねると、すぐにたどり着くことができました。

立て看板もあり、道中は地面が平坦なため、車いすユーザーの方やベビーカーを利用される方でも問題なくアクセスできます。

車いす貸出

車いすの貸出はありません。

料金

先述のように、入館料は無料です。東大病院に受診した際には、気軽に立ち寄れます。

混雑状況・所要時間など

混雑状況

平日の火曜日に訪れたこともあり、混雑していませんでした。

外国からの観光客の方も、来館していました。

所要時間

私達は、14時10分〜15時10分までの約1時間かけて観覧しました。

小規模な博物館のため、もっと短時間で見終える方もいるかもしれません。

ただし、体験型の展示や詳しい解説も多いため、医学や健康に関心のある方は、さらに時間を要すると思われます。

バリアフリー情報

展示室は1階のみです。

全体的に道幅は広く平坦で、バリアフリー対応になっており、車いすやベビーカーでの観覧でも困ることないと思います。

べたきち的見どころ

常設展《近代から現代への医学の歩み》

3つの展示室に分かれています。

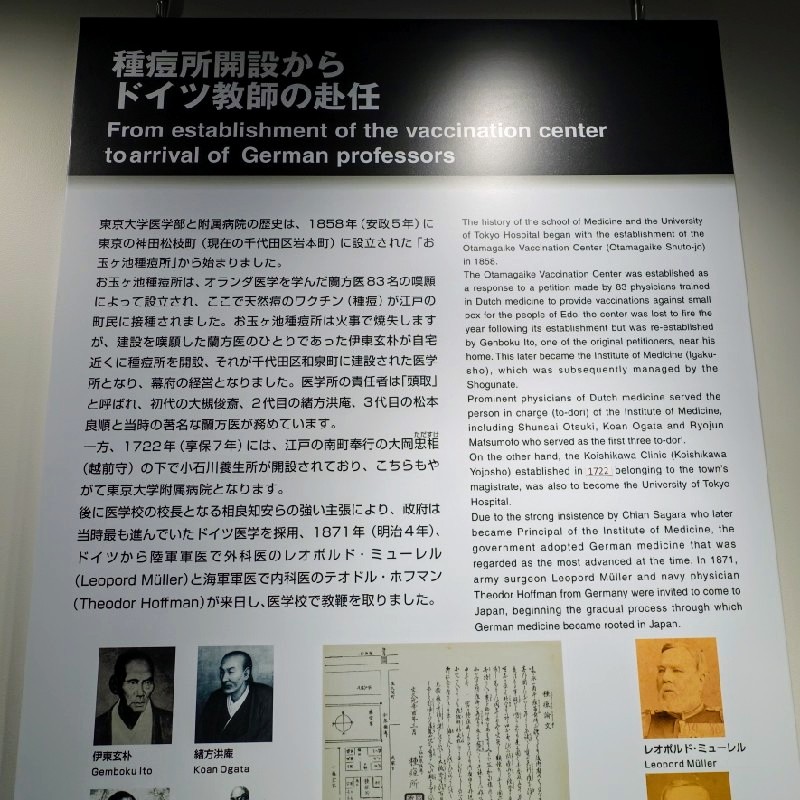

《日本の医学を近代化したドイツ人教師の功績》

東京大学医学部の初期には、当時最先端の医学を誇るドイツから複数の医師が来日し、東京大学で教鞭をとりながら、日本の医学教育や臨床の近代化に大きく貢献しました。

彼らの指導のもと、多くの日本人医師が西洋医学を学び、日本の近代医学の礎が築かれたとされています。

ベルツ博士やスクリバ博士といった、歴史に名を刻むドイツ人医師が使用していた貴重な医療機器も展示されています。

なお、両博士の胸像も東大構内にあるそうですが、べたきちは気づかずに帰宅してしまいました……。

ちなみに、草津温泉を愛し、世界に紹介したのはベルツ博士とのこと。現代日本への影響は計り知れません。

世界初!《実用化胃カメラの開発》

世界で初めて実用化された『胃カメラ』は、東大医学部とオリンパスの共同研究により誕生しました。

東大は1950年に試作機が完成した後も研究開発が続け、カラーフィルムによる鮮明な画像撮影や、安全性の向上、患者の負担軽減などに大きく貢献したとのことです。

館内には、1960年代に発売された2台の『胃カメラ』が展示されています。

べたきちも『胃カメラ検査』を受けた経験がありますが、こうした研究の成果によって可能になっていたのだと知り、頭が下がる思いです。

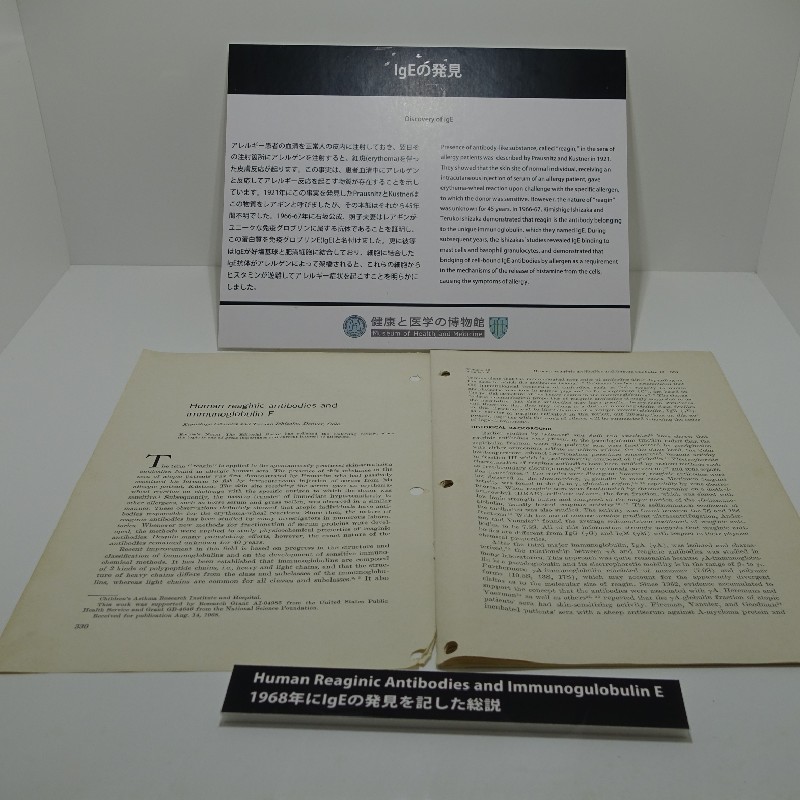

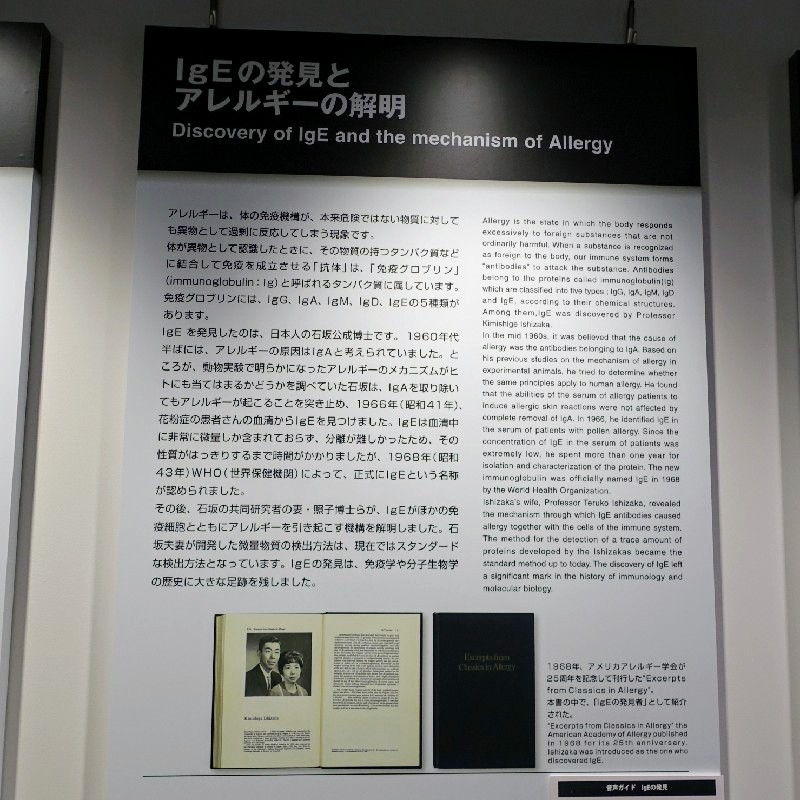

《抗体igEの発見とアレルギーの解明》

本来は無害な物質に対して免疫系が過剰に反応し、花粉症や気管支喘息、アトピー性皮膚炎など様々な症状を引き起こす体の反応 = 『アレルギー』。

この『アレルギー』に関与する抗体『IgE(免疫グロブリンE)』を発見したのが石坂公成博士(東大医学部卒)、そして『IgE』が『アレルギー』を引き起こす仕組みを解明したのが妻の照子博士(東京女子医科大学卒)です。

館内には、『IgEの発見を記した総説論文(1968年)』が展示されています。

べたきちは幼少期に気管支喘息を、べた妻は花粉症に悩まされた経験がありますが、両博士の研究のおかげで治療が可能となったことを思うと、深い感謝の念が湧いてきました。

なお、ノーベル賞候補としてたびたび名前が挙がっていたそうですが、受賞には至らなかったのが非常に残念です。

企画展《医療の今を知る》

5つの展示室に分かれており、病気や治療の最前線を知ることができます。

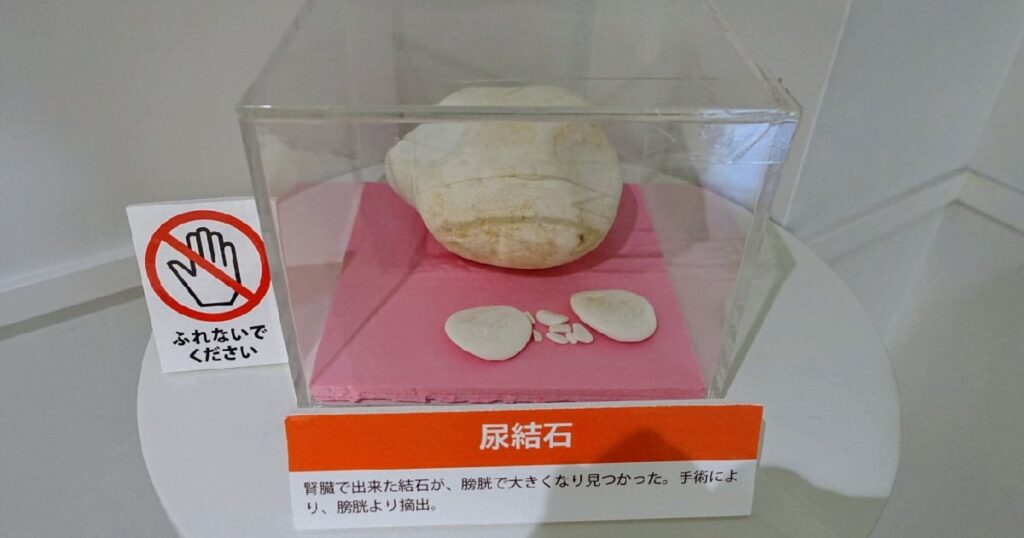

超巨大!《尿結石》

尿中の成分が結晶化し、固まってできたものが『尿結石』。

腎臓や尿管などに『尿結石』ができると、激しい痛みや排尿障害を引き起こすことがあることは、これまでの人生で聞いたことがありました。

しかし、展示されていた『実物の尿結石』は想像以上!なんと、こぶし大のサイズです!あまりの大きさに驚きました。

これを目にすると、きっと生活習慣を見直すきっかけになるはずです……。

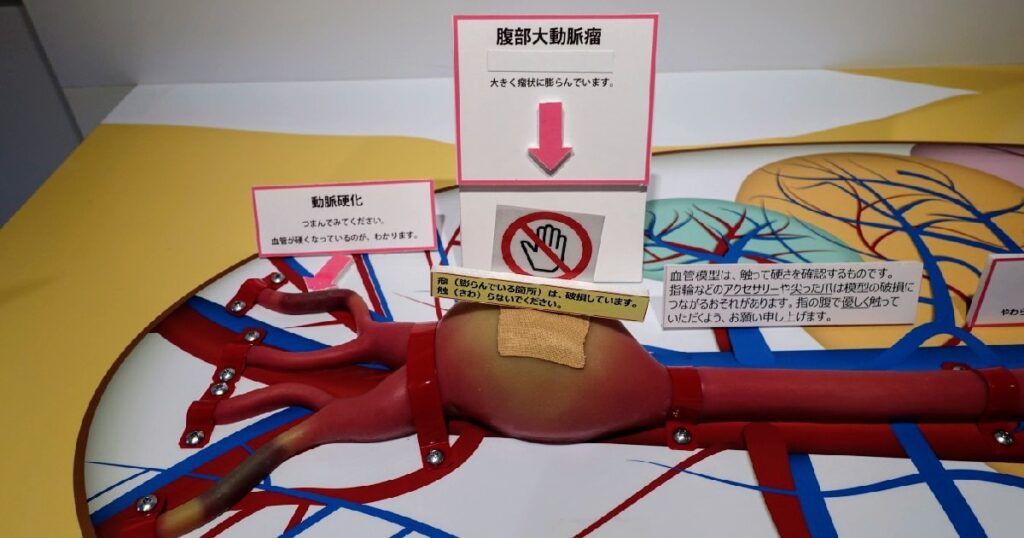

腹部大動脈瘤と動脈硬化を確認!《血管模型》

動脈の内側に脂肪やカルシウムなどが蓄積し、血管が狭く硬くなって血流が悪くなる状態である『動脈硬化』。

館内には、この『動脈硬化』を再現した『血管模型』が展示されており、実際に触って感触を確かめることができます。

大腸がんの検査!《大腸内視鏡》

『大腸がん』は、近年の日本におけるがん死亡原因の上位に位置しており、早期には自覚症状が少ないため、定期的な検査が重要です。

館内には、『大腸がん』の早期発見に有効な『大腸内視鏡検査』に使用される機器が展示されています。

べたきちは『大腸検査』を受けた経験がありますが、実際の『内視鏡』を見ることはなく検査が終わったため、今回初めてその実物を目にしました。

こんなに長いものが肛門から入ったのかと思うと、なんだか不思議な気分になりました……!

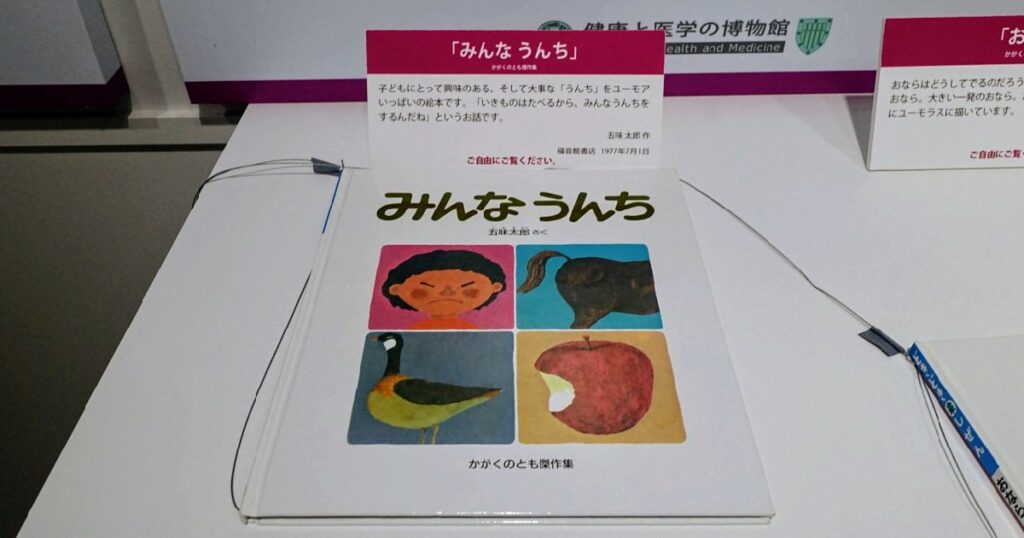

懐かしい絵本《みんな うんち》

なんと、『うんち展』の記事で紹介したべたきちの思い出深い絵本『みんな うんち』に出会うことができました。

幼少期以来、何十年ぶりに読んで、とても懐かしい気持ちになりました。

ぜひお立ち寄りの際は、手にとって読んでみてください。

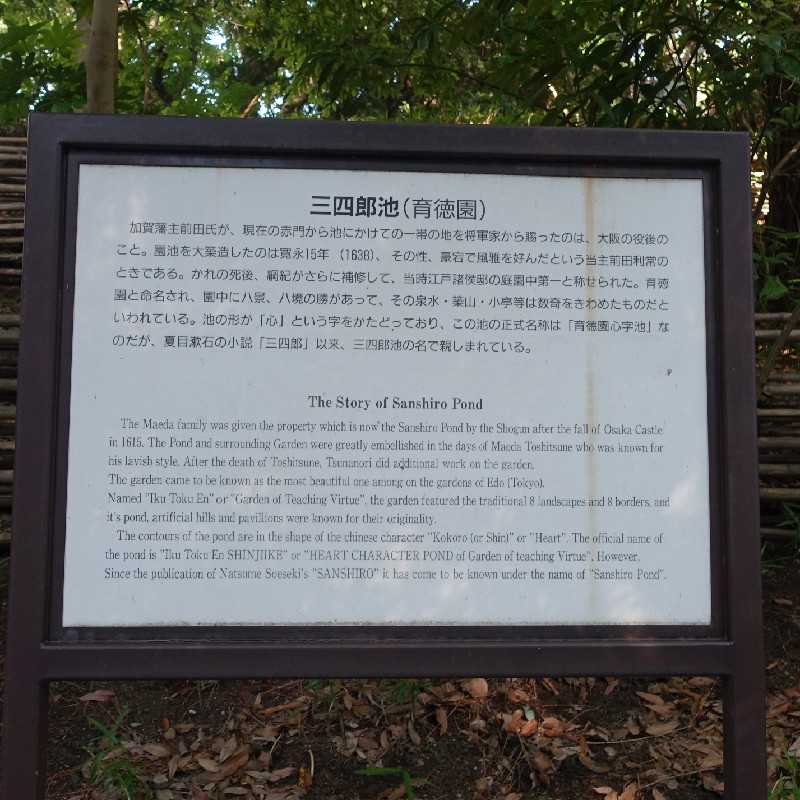

番外編 夏目漱石の世界観《三四郎池》

『三四郎池』は、本博物館から徒歩約5分ほどの距離にある閑静な池で、江戸時代に加賀藩前田家の屋敷庭園として造られました。

この『三四郎池』は、べたきちが小学生のころによく遊んでいた思い出の場所で、今回、数十年ぶりに訪れました。

昔と変わらない風景に、心が癒されました。

なお、正式名称は『育徳園心字池』ですが、夏目漱石の小説《三四郎》に登場したことから、一般には『三四郎池』として親しまれています。

『健康と医学の博物館』を訪れた際には、ぜひ少し足を伸ばして『三四郎池』にも立ち寄ってみてください。

最後に

医学と健康に関する知識を気軽に学ぶことができ、あらためて健康管理についての意識が高まりました。(すでに難病患者ですが…)

一度は訪れてみたい日本の最高学府・東京大学に行かれる際は、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。

今度は、『東京大学総合研究博物館』(公式サイト)へも足を運び、レポートしたいと思います。

まだまだいっぱい見どころはあるので、ぜひ現地で個人的見どころを発見してください!

また、ぜひ他のミュージアムの記事、上野の記事、谷根千の記事、障がい者割引の記事もご覧ください。

所在地

最後までお読みいただきありがとうございました。ソークディー!