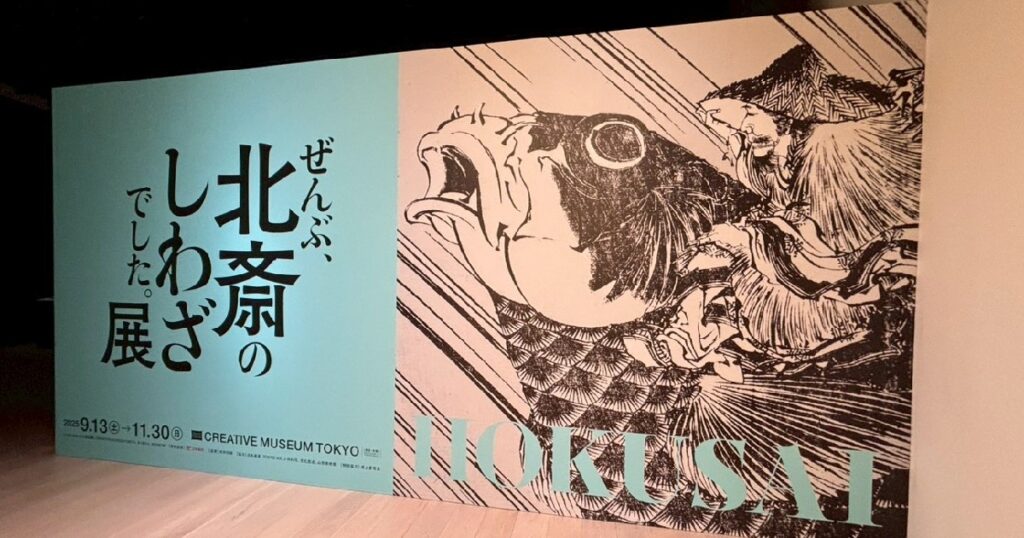

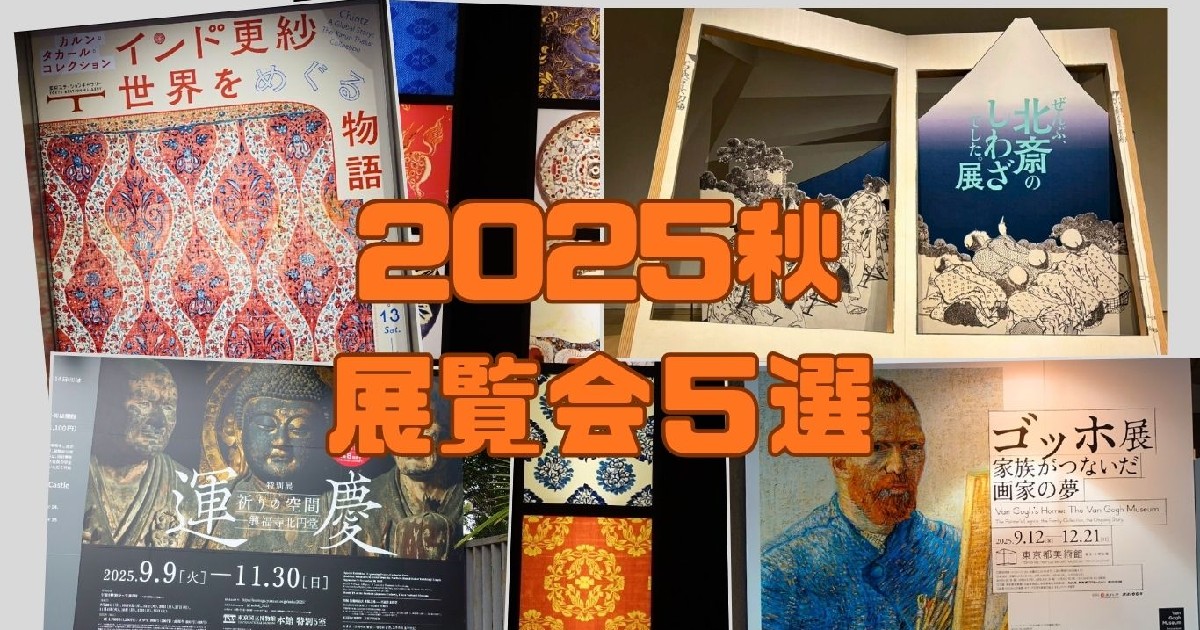

2025年10月12日(日)、東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで11月30日(日)まで開催予定の 『HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』に行ってきました。

言わずと知れた、“世界で最も有名な日本人画家”──『葛飾北斎(1760〜1849年)』。

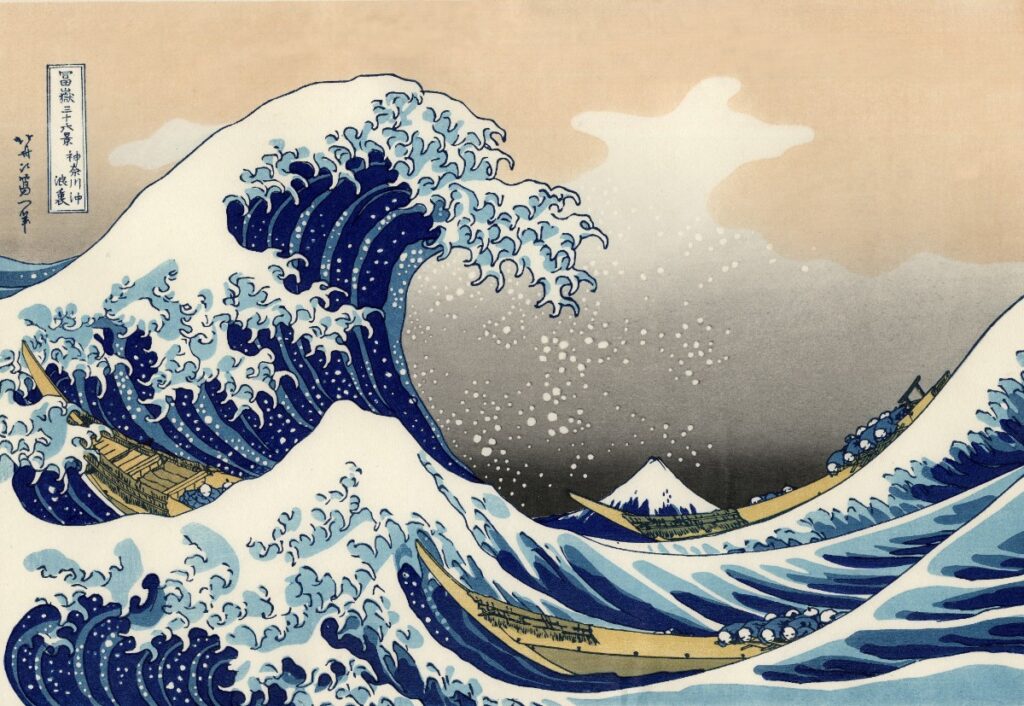

代表作『冨嶽三十六景』の《神奈川沖浪裏》は、今や“The Great Wave”として海外でも大人気の作品です。

アメリカの雑誌『LIFE』が選ぶ「過去1000年で最も偉大な業績を残した100人」において、日本人として唯一、86位にランクインしたことでも知られています(詳細はwikipediaを参照)。

今回の展覧会では、浮世絵師としての北斎はもちろん、「マンガ」や「アニメ」の原点をつくった創造者としての側面にも注目。新しい発見があること間違いなしの内容です!

べたきちはあらためて、北斎の“常識にとらわれない姿勢”と、“好きなことに狂ったように打ち込む情熱”に圧倒されました。

『葛飾北斎』や『浮世絵』に興味のある方はもちろん、大河ドラマ『べらぼう』を観賞中の方、「アニメ」や「マンガ」のルーツを知りたい方、《神奈川沖浪裏》をまだ生で見たことがない方にもおすすめです。

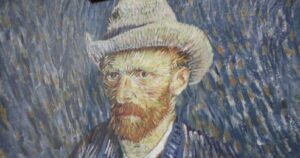

さらに、北斎に強く影響を受けたとされる『ゴッホ』の展覧会が、上野の東京都美術館で開催中です[12月21日(日)まで]。

ぜひ『ゴッホ展』の記事も、あわせてご覧ください。

他のミュージアムの記事、上野の記事、『べらぼう』関連の記事、障がい者割引の記事はこちら。

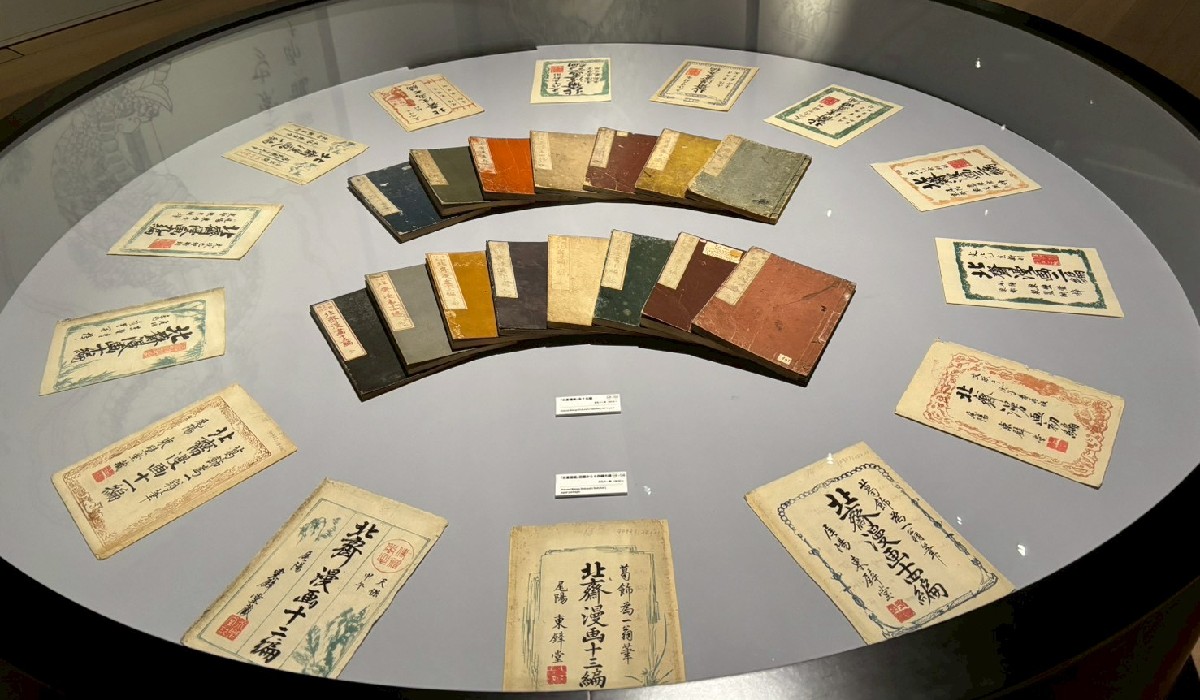

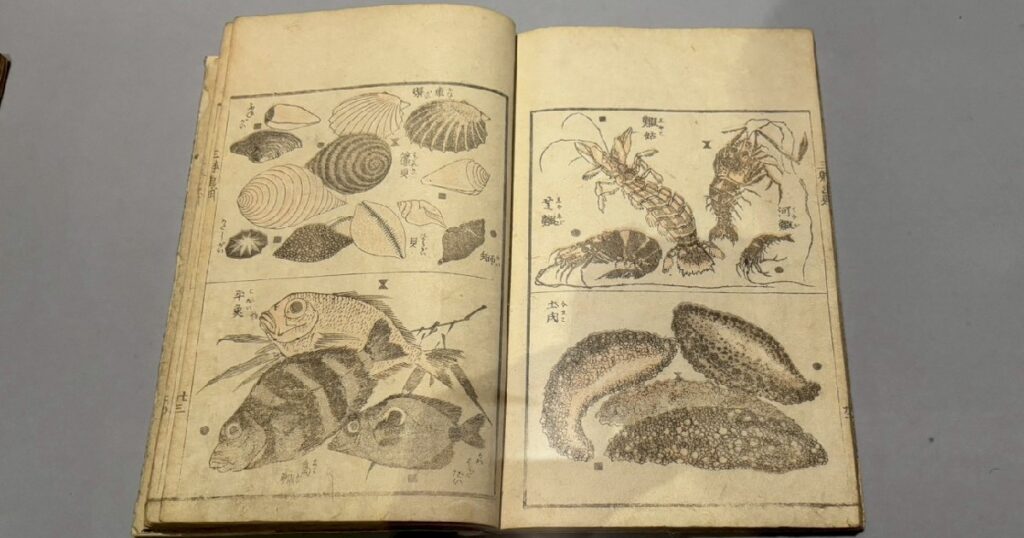

※トップ画像は、『北斎漫画全十五巻』。

※一部エリア・作品を除き、スマホであれば写真撮影が可能。カメラによる撮影、フラッシュの使⽤は禁止。

※訪問前には『HOKUSAI展』公式サイトで最新の情報を確認してください。

※記事内の情報・価格は、訪問当時のものです。

アクセス・車いす貸出

アクセス

JR 東京駅「八重洲中央口」から徒歩約7分、東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線の日本橋駅「B1出口」から徒歩約5分、東京メトロ銀座線の京橋駅「6番出口」から徒歩約3分で到着します。

私たちは、『三菱一号館美術館』で開催中の展覧会『アール・デコとモード』[2026年1月25日(日)まで]を鑑賞後、タクシーで向かいました。(こちらの記事は後日アップします)

※追記 アップしました!

両館の距離は約1km程度のため、歩いてはしごすることも十分に可能だと思います。

帰りは、最寄りの東京メトロ銀座線の京橋駅「6番出口」から帰宅しました。

ただし、この「6番出口」は階段のみで、エレベーターは設置されていません(詳細は京橋駅の構内図を参照)。

反対車線側の「8番出口」にはエレベーターがあるので、ベビーカーや車いすをご利用の方はこちらが便利です。

車いす貸出

会場のある6階までは、ベビーカーや車いすの方の優先のエレベーターが設置されています(一般の方は、エスカレーターを利用)。

車いすは、6階のスタッフの方に声をかけると、無料で借りることができました(感謝)。

料金・障がい者割引

料金

| 当日券 | |

| 一般 | 2,300円 |

| 中・高校生 | 1,800円 |

| 小学生 | 1,200円 |

未就学児は無料です。

※11月29日(土)、11月30日(日)は日時指定予約制です。

障がい者割引

心身に障害のある方も通常料金となりますが、各種障がい者手帳をお持ちいただいた場合、付添者1名は無料となります。付添者が同伴される場合は、障がい者手帳をお持ちの方ご本人が、ご購入済みのチケットと障がい者手帳を入場の際にスタッフへご提示ください。

引用:HOKUSAI展│チケット

割引対象となる手帳について公式サイトに記載がなかったため、スタッフの方に伺ったところ、対象リストを見せていただきました。

対象範囲は想像以上に広く、『特定医療費(指定難病)受給者証』も含まれていたことに驚きました。(ちなみに、べたきちの罹患しているCIDPも指定難病です)

ただし、なぜかリストをメモすることは禁止され、公式サイトでも公開予定はないとのこと。「直接、本人がお問い合わせください」との説明でした。

割引制度があり、対象者も明確に定まっているのに、公式サイトに記載がないのは残念です。

できれば、今後は対象情報を公式に追記していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

混雑状況・所要時間など

混雑状況

日曜日の18時05分頃に入館しました。並ぶこともなく、すぐに入ることができました。

この日は祝日前日で、20時まで開館時間が延長されていたこともあり、館内は空いていて、車いすからでも快適に観覧することができました。

スタッフの方によると、この日の日中は入場待ちの行列ができるほど混み合っていたそうです。

混雑を避けたい方は、開館時間が延長される日(金・土曜・祝前日)の夕方や、平日の来館がおすすめです。

週末の日中に行く場合は、多少の待ち時間や人混みを覚悟しておく必要があります。

なお、会期末が近づくにつれて混雑が予想されるため、なるべく早めの来館をおすすめします。

所要時間

混雑していない状況下で、18時05分から19時30分までの約1時間25分かけて観覧しました。

芸術に疎いべたきちでもこのくらいの時間がかかったので、じっくりと作品を鑑賞したい方、特設ショップでゆっくり買い物をしたい方、または週末の日中に来館を予定している方などは、余裕をもって3時間ほど見ておくと安心かと思います。

バリアフリー情報

会場は6階にありますが、先述のとおり、車いすの方もエレベーターでアクセスできるため、問題ありません。

6階には多目的トイレも設けられており、車いす利用者にも安心です。

展示は全体的に車いすからでも見やすく配置されており、会場内も平坦でバリアフリー対応がしっかりしています。

ただし、混雑時は車いすでの観覧が難しくなる場合もあるため、開館時間延長日の夕方や平日の来館がおすすめです。

また、ベビーカーは会場内に持ち込めず、クロークでの預かりとなるため、小さなお子さん連れの方はご注意ください。

べたきち的見どころ

人生で一度は見なきゃ!《神奈川沖浪裏》

上野の森美術館で開催された『五大浮世絵師展(過去記事)』で、べたきち人生で初めて『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』を実際に見ることができました。

この“世界で最も有名な浮世絵”も、もちろん本展で展示されています。

ただし、このエリアは撮影禁止のため、写真はありません。まだ実物を見たことがない方は、この機会にぜひ。

なお、『神奈川沖浪裏』の制作方法については、『印刷博物館』の記事《浮世絵版画のできるまで》で紹介しているのでご覧ください。

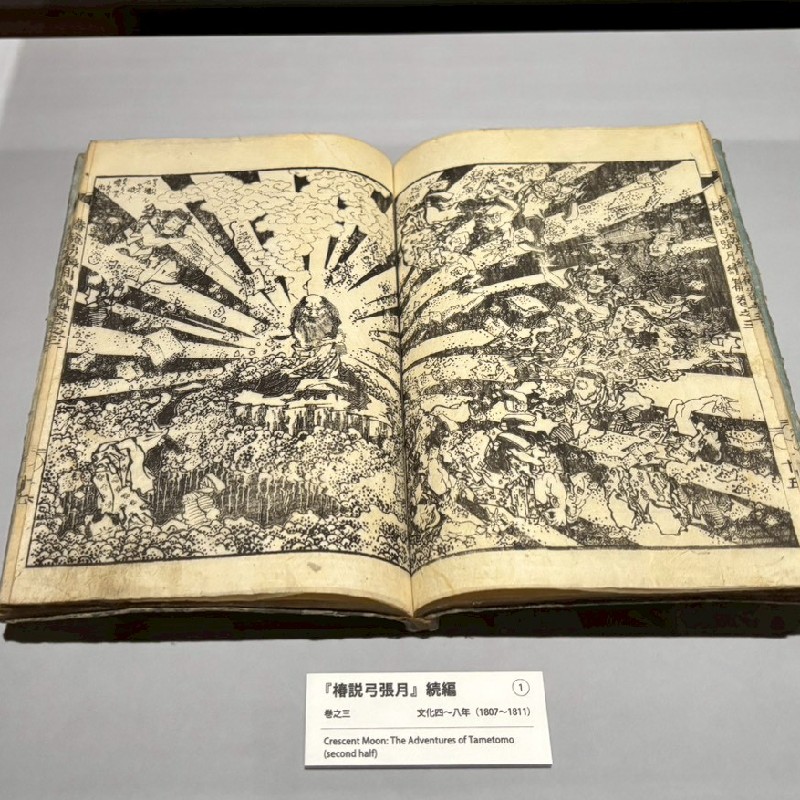

マンガ・アニメの原点!《多様な効果的手法》

『椿説弓張月』続編のこのページでは、妖術師が現れる瞬間を放射状の線で表現しており、今ではマンガでおなじみの『集中線』のルーツといわれています。

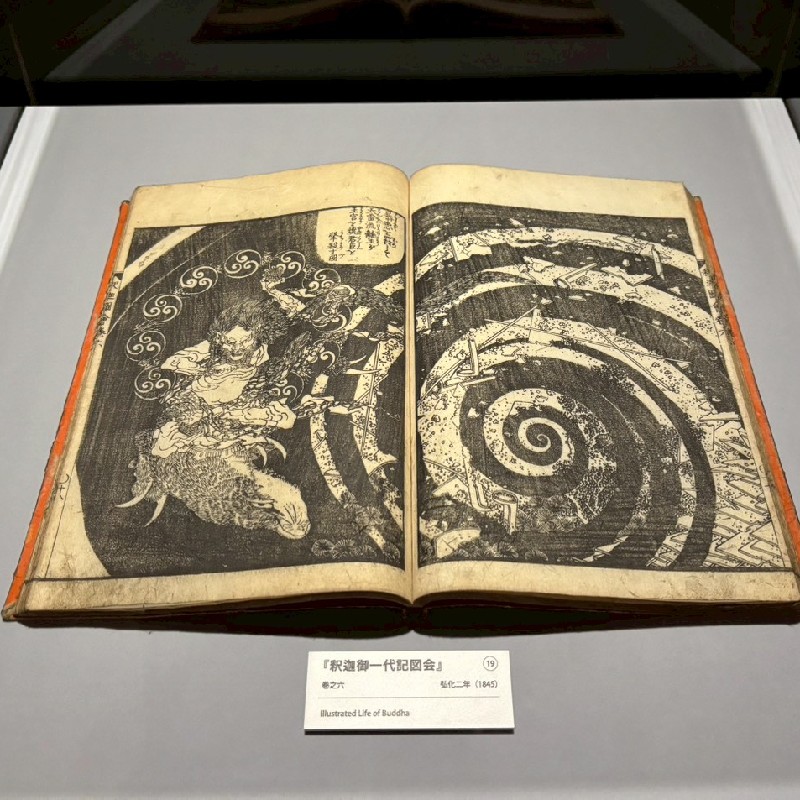

『釈迦御一代記図会』は、お釈迦さまの誕生から悟り、そして入滅までの生涯を、庶民にもわかりやすく描いた作品です。

このページを見たとき、まるで『ドラゴンボール』の“ピッコロを封じる魔封波”のシーンみたいだと思いました(笑)!

他の作品も、約200年前のものとは思えないほど斬新で、驚きの連続でした。

マンガ・アニメ好きの方は、その原点を知ることができます。必見です!

江戸の暮らしを垣間見る!《絹糸の作り方》

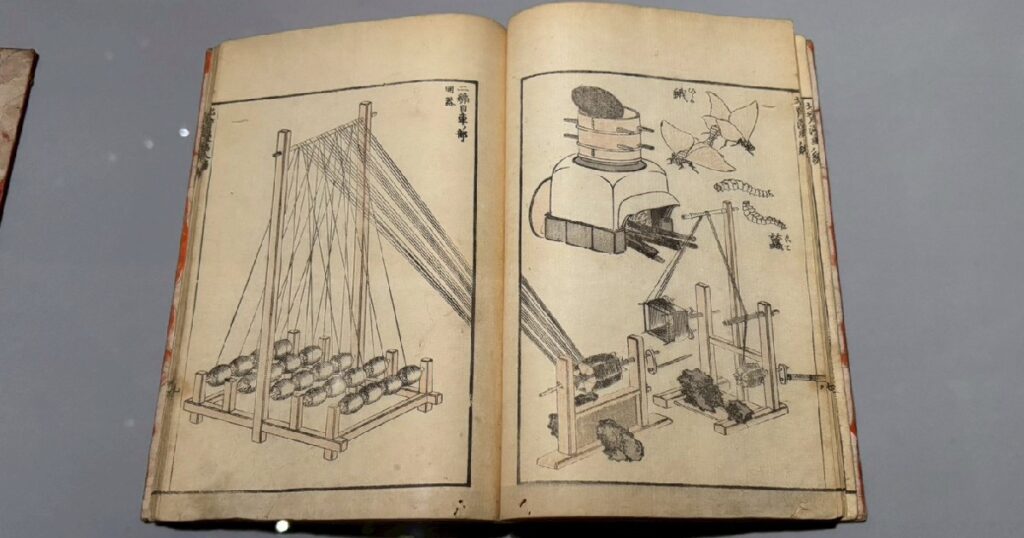

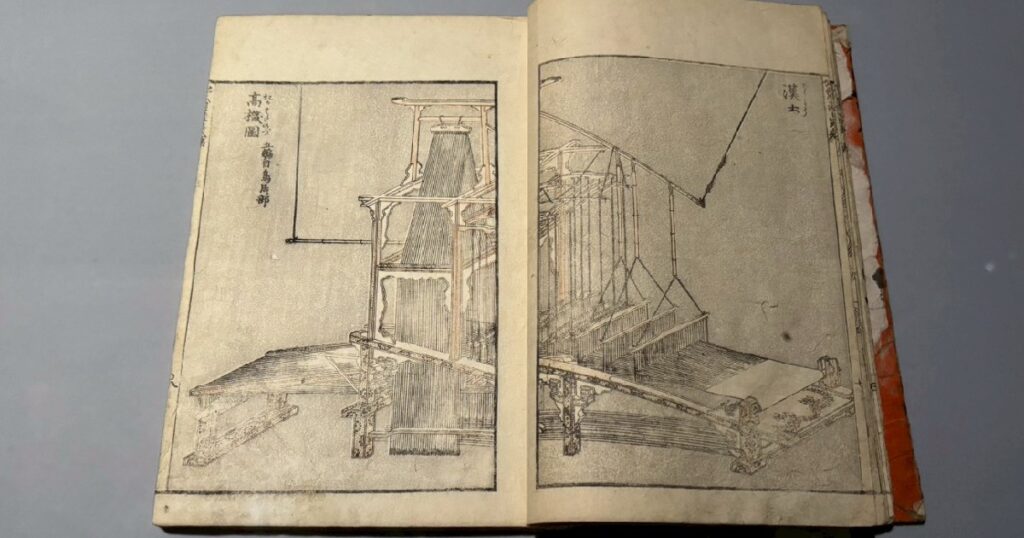

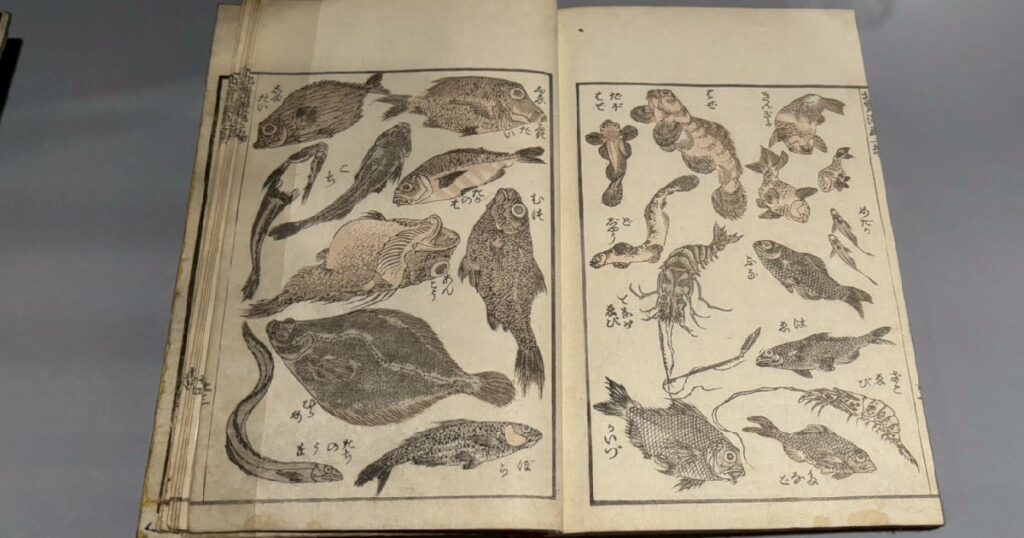

『北斎漫画』は、『葛飾北斎』が描いた全15編からなるスケッチ集。

風景、人物、動植物、妖怪など、さまざまな題材を、北斎ならではの鋭い観察眼と豊かな創造力で描いており、絵を学ぶ人々の手本としてだけでなく、当時の庶民の娯楽としても大人気だったそうです。

以前、『五大浮世絵師展(過去記事)』で一部を見たことはありましたが、今回は全15編が揃った姿を初めて見ることができました(トップ画像)。圧巻です!

その中でも、手織り製品が大好きなべた妻は、『機織り』のスケッチに夢中。

べたきちも、夏に訪れた『岡谷蚕糸博物館』でカイコの“糸紡ぎ”を見ていたので、興味深く観覧しました。

ほかにも、江戸時代の庶民の暮らしを生き生きと描いた場面が多く、当時の人々の生活に思いを馳せながら楽しむことができました。

江戸時代の多様性!《魚のスケッチ》

『三体画譜』は、書道における「真書・行書・草書」のように、1つの題材を3種類の描き方で表現した絵手本集。

人物・動物・植物などを、「丁寧な描写」「簡略化された描写」「さらに簡略化された描写」という3つの様式で描き分けており、北斎の観察力と表現力の幅広さを感じることができます。

魚好きのべたきちとしては、多種多様な魚が描かれている展示に注目しました!

べたきちも昔、魚のスケッチを描いたことがありますが、もちろん天才・北斎の足元にも及びません⋯。

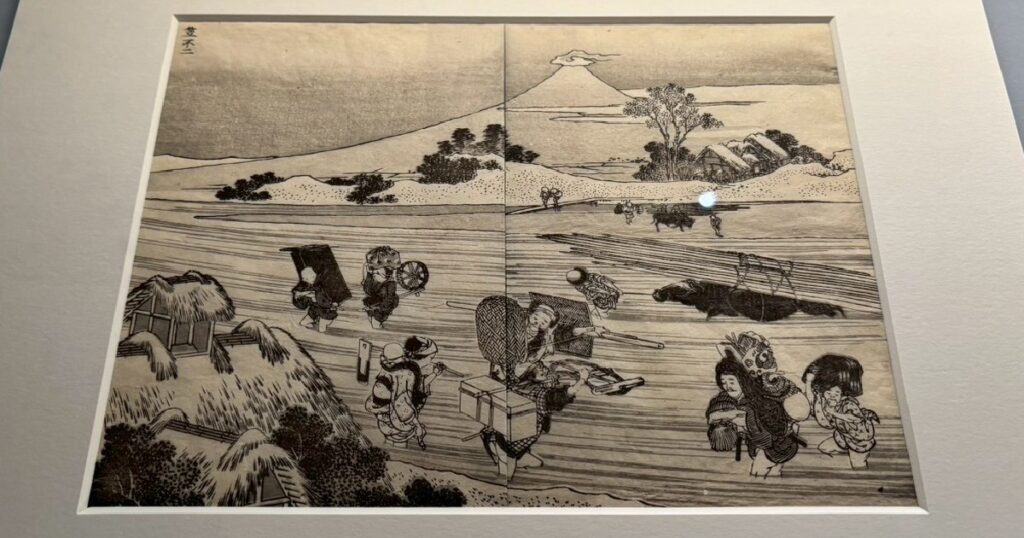

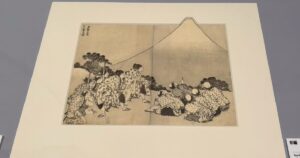

べた妻の推し!《笠雲の富士山》

『富嶽百景』は、『冨嶽三十六景』の後に発表された、富士山を題材とする全三編の絵本です。

数多くの富士山作品が展示されている中で、富士山の麓で育ったべた妻の“推し”は、『富嶽百景』初編の《笠不二》。

『笠雲』とは、山の頂上付近に笠のような雲がかかる現象のこと。

湿った空気が山にぶつかって上昇し、上空で冷やされて雲になることで発生します。天気が下り坂になる前触れとしても知られています。

展示の中でも、このように『笠雲』をまとった富士山を描いた作品はほとんどなく、とても印象的でした。

刻一刻と表情を変える富士山。その瞬間を切り取った見事な一枚ですね。

あなたの“推し富士”は、どの作品ですか?

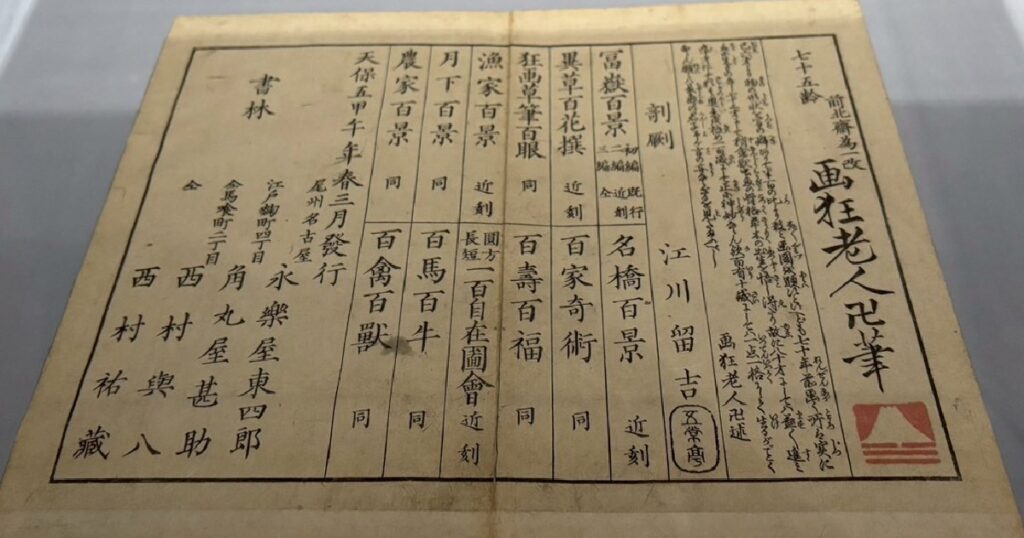

マジ卍!《画狂老人卍筆》

生涯で30回以上も画号を変えたといわれる北斎。その最晩年の画号が『画狂老人卍(がきょうろうじん まんじ)』です。

“画に狂う老人”というだけでもインパクトがありますが、そこに“卍”をつけるあたり、さすがです。

この『富嶽百景』のあとがきには、北斎の強い信念が込められた名文が記されています。その一部を現代語訳で紹介します。

“70歳になるまでは、本当に大したものは描けていなかった。

73歳になってようやく、動物や虫、魚の骨格、そして草木の出生が少しわかってきた。

だから、80歳でさらに進歩し、90歳ではその極意を極めたい。

そして100歳になれば、きっと『神の領域』と呼べるほどの境地に達するだろう。”

……これを書いたのが、なんと北斎75歳のとき!向上心のかたまりですね!

べたきちは、まだ40歳。ヒヨコどころか、タマゴの段階かもしれません。

北斎のこの言葉を前にすると、「まだまだこれから!」と身の引き締まる思いです。

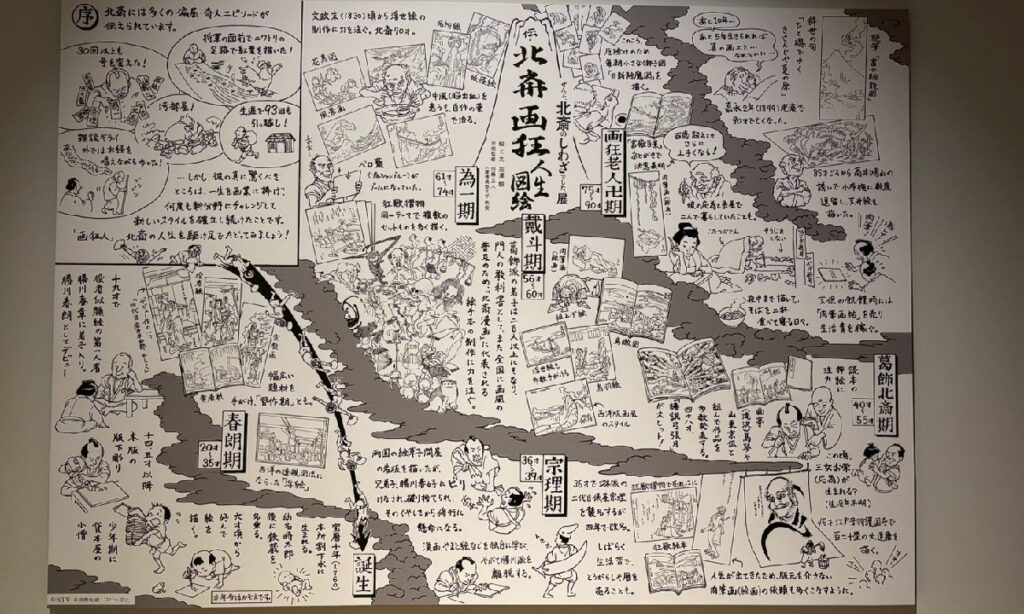

奇人変人エピソード満載!《北斎画狂人生図絵》

展示の最後のほうには、北斎の誕生から90歳で亡くなるまでの人生を、多くのエピソードと図でまとめた『北斎画狂人生図絵』があります。

この図には、画号の変遷やその時々の代表作が描かれており、北斎の人生をひと目で俯瞰することができ、見ていて楽しいです。

生涯で93回も引っ越したことや、部屋がとにかく散らかっていたことなど、北斎の奇人エピソードも満載で、見応え十分です。

また、この図の『葛飾北斎期』には、三女のお栄──後の葛飾応為──が誕生したことも記されています。

『葛飾応為』の半生については、現在公開中の映画『おーい、応為』でぜひご覧ください。

私たちもすでに鑑賞してきましたが、北斎の晩年も知ることができ、とてもおすすめです。(映画のレビューは、今後書きます)

※追記 こちらもどうぞ!

最後に

浮世絵からマンガ・アニメの原点まで、『北斎のしわざ』を一挙に体感できる貴重な展覧会でした。

あらためて、北斎の “常識にとらわれない自由な発想” と ”好きなことに、とことん打ち込む情熱” のすごさに圧倒されました。

どの作品も、約200年前とは思えないほどの新鮮さとパワーにあふれていました。

北斎の世界に触れれば、芸術に詳しくなくても、きっと心躍るはず。

まだまだいっぱい見どころはあるので、ぜひ現地で個人的見どころを発見してください!

まだ観ていない方は、あわせて映画『おーい、応為』にも足を運んでみてください。

また、ぜひ他のミュージアムの記事、上野の記事、『べらぼう』関連の記事、障がい者割引の記事もご覧ください。

開催情報

| 名称 | 『HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展』 |

| 会期 | 2025年9月13日(土)〜11月30日(日) |

| 休館日 | 会期中無休 |

| 開館時間 | 10:00〜18:00 ※毎週金・土曜および祝前日は20:00まで開館 ※最終入場は閉館の30分前まで |

| 入場料 ※当日券 | 一般 2,300円、中・高校生 1,800円、小学生 1,200円 ※未就学児は無料 ※障害者は通常料金、各種障がい者手帳を提示で付添者1名は無料 ※11月29日(土)、11月30日(日)は日時指定予約制 |

| 会場 | CREATIVE MUSEUM TOKYO[東京・京橋] 東京都中央区京橋 1-7-1 TODA BUILDING 6F |

| 公式URL | https://hokusai2025.jp/ |

最後までお読みいただきありがとうございました。ソークディー!