2025年10月18日(土)、公開2日目の映画『おーい、応為』を観賞してきました。

『葛飾応為(かつしか おうい、生年没不明)』は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師で、『葛飾北斎』の三女。

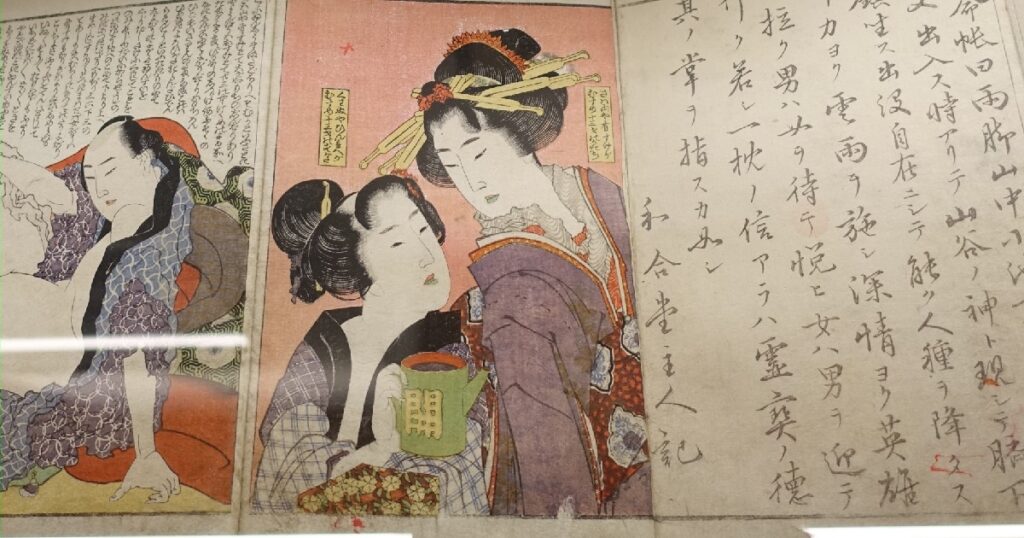

代表作《吉原格子先之図》に見られる光と影の表現は、『江戸のレンブラント』とも称され、今も多くの人を魅了しています。

応為の現存作品はわずか8点のみ。その少なさから、北斎の影武者だったのではないかと推測されることもあります。

本作では、離縁を経て北斎と再び暮らし始めた応為が、父の晩年を支えながら、自らの絵師としての道を模索していく姿が、さまざまなエピソードを交えて描かれています。

変人と評されながらも絵に生涯を捧げた北斎を、最期まで支え続けた応為。そこには、単なる親子の情だけでなく、師としての深い尊敬があったのだと感じます。

『葛飾応為』や『葛飾北斎』、そして『浮世絵』に興味のある方はもちろん、大河ドラマ『べらぼう』を観ている方や、長澤まさみさんのファンにもおすすめの作品です。

ただし、時代背景の説明はほとんどなく、北斎と応為の日常描写が中心のため、予備知識がないと少し退屈に感じるかもしれません。

ある程度、浮世絵や江戸文化への関心がある大人向けの作品だと思います。

また、CREATIVE MUSEUM TOKYOで開催中の『HOKUSAI展』の記事も、ぜひ合わせてご覧ください。

他の映画の記事、ミュージアムの記事、浮世絵の記事、障がい者割引の記事はこちら。

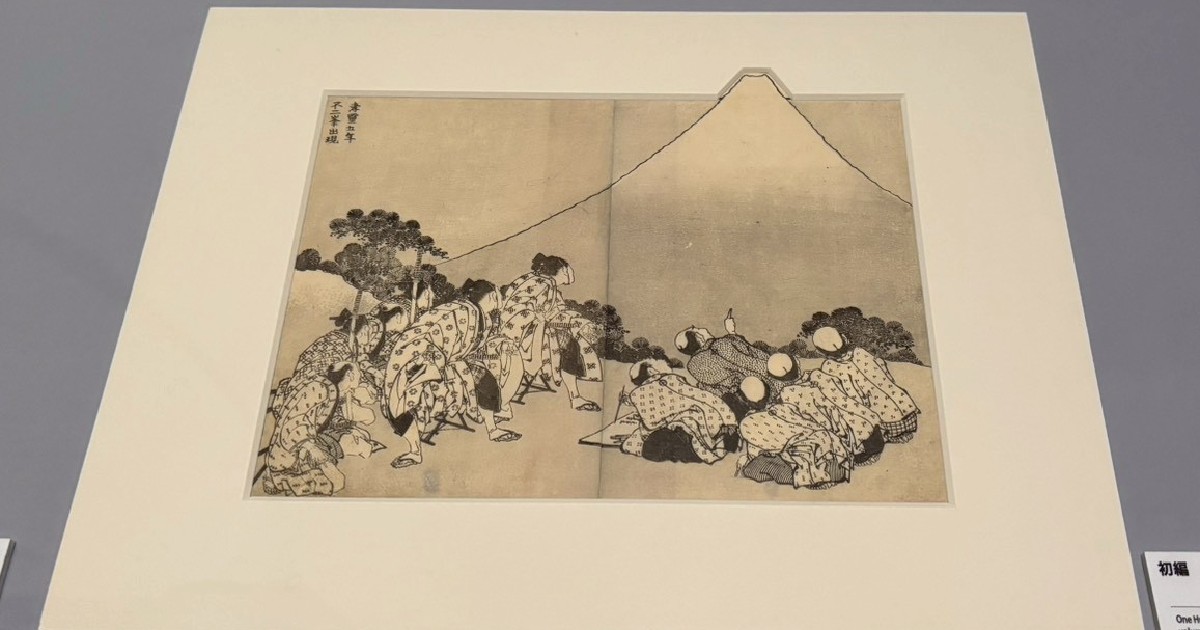

※トップ画像は、『富嶽百景』初編《孝霊五年不二峯出現》 『HOKUSAI展(過去記事)』にて撮影。

※記事内の価格・情報は、訪問当時のものです。

少し映画情報

離縁を経て父・葛飾北斎と再び暮らし始めた娘・応為が、絵師としての才能を開花させながら、自らの道を模索していく物語です。

1820年頃から、北斎が90歳で亡くなる1849年までを描いています。

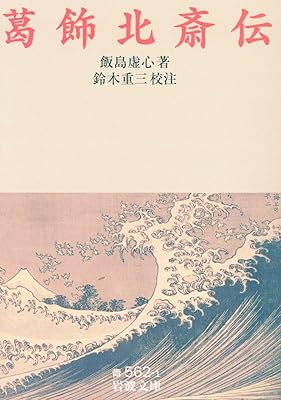

原作は、杉浦日向子の「百日紅(上・下)」(ちくま文庫)と、飯島虚心の「葛飾北斎伝」。

監督は映画「日日是好日」(2018年)、「星の子」(2020年)などで知られる大森立嗣。

葛飾応為を長澤まさみ、葛飾北斎を永瀬正敏が演じています。

映画『おーい、応為』の公式サイトはこちら。

混雑具合

公開2日目の15時過ぎの回を観賞しましたが、空席のない満席状態でした。

100席に満たない小さめのスクリーンだったこともありますが、公開直後ということもあり、もっと大きなスクリーンで上映しても良かったのではと感じました。

観客は大人が中心で、お子さん連れの方は見かけませんでした。

べたきち的見どころ(ネタバレあり)

あくまで、べたきちの個人的な感想ですので、どうぞ気楽に読んでください。

隠しきれない《長澤まさみの美しさ》

主演の長澤まさみが、ほぼ全編にわたってスクリーンに登場するため、ファンの方にとっては至福の2時間です。(ちなみに、べたきち夫婦ともにファンです!)

『世界の中心で、愛をさけぶ』(2004年)や『コンフィデンスマンJP』シリーズのような華やかな女性像とは対照的に、本作では男勝りな強さと繊細さを併せ持つ応為を熱演。

自分のことを「オレ」と呼び、散らかった部屋で北斎と過ごす姿には、不思議なかっこよさが漂います。

特に印象的だったのは、長いキセルで煙草をくゆらせる所作。非喫煙者のべたきちでさえ、その姿に“美しさ”を感じてしまうほどでした。

淡々とした日常の中に光る、長澤まさみの存在感が際立っていました。

日常の音《静寂の間》

本作では、音楽が流れず、生活音だけが響く“静寂のシーン”が多くあります。

筆を走らせる音、紙がこすれる音、灯と影のゆらめき──そのひとつひとつが美しく、心に残りました。

静けさの中で人物の感情を浮かび上がらせる演出によって、北斎と応為が画に向き合う集中力と緊張感が、いっそう強く伝わってきました。

《春画》の話題

King & Princeの髙橋海人さんが演じる北斎の門下生・渓斎英泉(けいさい えいせん)も、実在した浮世絵師です。

英泉は美人画を得意とし、多くの『春画』を手がけたことでも知られています。

作中では、この英泉(役名:善次郎)と応為の会話の中に、『春画』にまつわる話題がさりげなく登場します。

応為が英泉の『春画』を褒める場面もあり、思わずニヤリとしてしまいました。

8月に『春画展』を観覧した私たちにとっては、特に印象に残る見逃せないシーンでした。

“性に対するおおらかな文化”と“絵を描く表現の自由”が、物語の中に自然に織り込まれており、当時の江戸の空気を感じ取ることができました。

北斎の憧れた《富士山のシーン》

映画の後半には、富士山が登場する印象的な場面がいくつもありました。

北斎が「富士はいいな」とつぶやくシーンでは、雄大で不変に見える富士への憧れと畏敬の念が、静かに伝わってきました。

有名な『富嶽三十六景』や『富嶽百景』も、こうした感情から生まれたのだろうと想像が膨らみます。

さらに、老いた北斎が応為に「自分の人生を歩め」と語りかける一方で、応為が「オレは好きでやってるんだ」と泣きながら怒る場面も印象的でした。

父娘の関係を超えた、師弟としての深い尊敬の念が伝わってきます。

現存する応為の作品が少ないのは、彼女が北斎の手伝いを心から楽しんでいたからなのかもしれませんね。

また、静岡県の富士山の麓で育ったべた妻は、撮影場所が気になっていたようで、「あれは静岡側?」「あれは宝永山の方かも」「いや、山梨側では?」と、観ながら考察していました。

そんなふうに、風景を探す楽しみ方もできました。

改めて、富士山の美しさと壮大さを感じられる作品でした。

最後に

『おーい、応為』は静かな時間の中に、人が生きること、描くことの意味がじんわりと沁みてくる作品でした。

派手なドラマではないですが、筆の音や光のゆらめきが美しく表現されていました。

本作を見れば、大河ドラマ『べらぼう』をもっと楽しめること間違いなし!

ちなみに、作中に登場した応為の代表作《吉原格子先之図》は太田記念美術館(公式サイト)に、北斎の絶筆《富士越龍図》は長野県小布施町の北斎館(公式サイト)に所蔵されています。

いつか公開のタイミングに合わせて、ぜひ自分の目で確かめたいと思いました。

まだ観ていない方は、あわせて『HOKUSAI展』にも足を運んでみてください。新しい発見がきっとあります。

また、ぜひ他の映画の記事、ミュージアムの記事、浮世絵の記事、障がい者割引の記事もご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。ソークディー!